服務熱線

86-0769-83110798

<li id="6qwwo"></li> 民用多旋翼無人機的抗風測試方法通過標準化流程和jian端設備,實現對無人機在復雜風場中穩定性、操控性和安全性的量化評估。以下是核心測試方法及技術細節的深度解析:

一、可控風場測試:精準復現自然風況

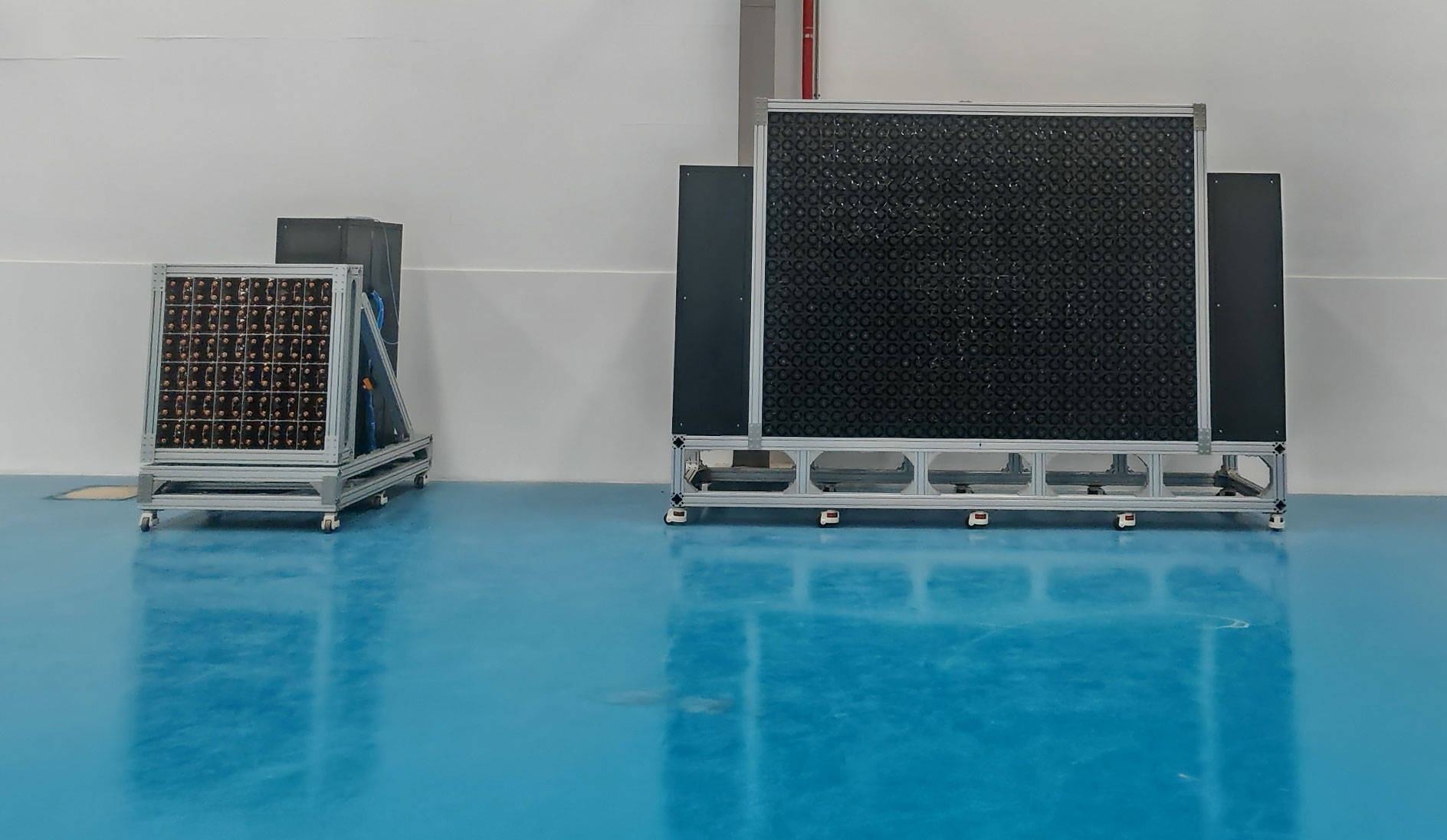

由Delta德爾塔儀器聯合電子科技大學(深圳)高等研究院——深思實驗室團隊、工信部電子五所賽寶低空通航實驗室研發制造的無人機抗風試驗風墻\可移動風場模擬裝置\風墻裝置,正成為解決無人機行業抗風性能測試難題的突破性技術。

無人機風墻測試系統\無人機抗風試驗風墻\可移動風場模擬裝置\風墻裝置

1. 抗風測試風墻技術

作為當前主流測試手段,風墻系統通過矩陣式風機陣列構建開放式人造風場,可精準模擬 0-35m/s(0-15 級風)的風速范圍,并實現 0°-360° 任意風向調節。其核心優勢體現在:

動態風況模擬:支持 5 秒內風速從 5m/s 驟升至 20m/s 的陣風測試,同步復現垂直風切變(5m/s/10m 高度差)、城市峽谷風等復雜氣流形態。例如,Delta 德爾塔儀器研發的風墻系統通過 48 個獨立風機模塊,將風場均勻度誤差控制在 ±5% 以內,湍流強度可在 5%-30% 區間精準調控。

全維度數據采集:集成超聲波風速儀、六軸加速度傳感器、高速相機(200 幀 / 秒)等設備,同步監測無人機姿態角偏差(精度 ±0.3°)、電機轉速波動、電池能耗等核心參數,生成 “風速 - 響應" 關系曲線。某植保無人機通過該系統發現,風速超過 10m/s 時電池能耗增加 30%,為動力系統優化提供了關鍵依據。

場景適應性:開放式結構突破尺寸限制,可測試翼展數米的中大型無人機,且測試成本較傳統風洞降低 60% 以上。

2. 風洞測試技術

傳統管狀風洞適用于部件級測試(如槳葉氣動性能),其測試流程包括:

穩態風測試:在固定風速(如 6 級風 10.8-13.8m/s)下評估懸停穩定性,要求水平偏移≤0.5 米,姿態波動≤0.3°。

動態響應測試:通過正弦波風或階躍陣風模擬自然風擾動,測試飛控系統的瞬時修正能力,合格標準為 0.3 秒內恢復穩定。

二、自然風場測試:驗證真實環境適應性

在符合安全規范的開闊場地(如海邊、平原)進行實飛測試,重點驗證以下場景:

持續風測試:選擇穩定風速環境(如 5 級風 8.0-10.7m/s),記錄 30 分鐘內的航線偏移、姿態角變化及動力系統負載。

陣風測試:利用氣象預報捕捉突發陣風(如風速驟升 15m/s),評估無人機的應急響應能力,要求自動返航落點誤差≤5 米。

復雜地形測試:在山區、城市建筑群等易產生湍流的區域,測試無人機穿越風切變時的軌跡保持能力,需通過激光雷達或 RTK 實時監測位置精度。

該方法的局限性在于風況不可控,通常作為實驗室測試的補充手段。例如,某物流無人機在峽谷風場測試中,通過優化飛控算法將側風偏移量從 2 米降低至 0.8 米。

三、動態模擬測試:多維度壓力驗證

1. 多工況組合測試

復合環境測試:在風墻系統中疊加溫濕度(-20℃~50℃)、沙塵等環境因素,驗證ji端條件下的綜合抗風性能。例如,某電力巡檢無人機在 - 10℃、6 級風環境中,電池續航衰減控制在 15% 以內。

多機協同測試:通過多臺風機模塊生成交叉氣流,模擬多旋翼間的氣動干擾,評估編隊飛行時的穩定性。

2. 極限載荷測試

結構強度驗證:在 1.5 倍目標風速下持續運行 30 分鐘,要求機身無變形、電機支架無松動,安全系數≥1.2。

動力冗余測試:模擬單電機失效場景,測試剩余電機在強風下的補償能力,需保持航向偏差≤5°。

四、標準框架下的測試流程

依據 GB/T 38058-2019、GB42590-2023 等國家標準,測試需遵循以下規范:

測試預處理:

設備校準:對風速傳感器、姿態記錄儀進行零點校準,誤差需≤±2%。

方案設計:根據無人機類型制定差異化測試方案,如消費級需完成 7 級陣風循環測試,工業級需追加垂直風切變場景。

測試實施:

持續風測試:按預設風速穩定輸出 30 分鐘,同步采集位置、姿態、動力數據。

陣風測試:執行 10 次風速躍升循環,每次躍升時間≤5 秒,記錄無人機的響應延遲與修正幅度。

結果判定:

核心指標:電機溫度≤80℃、水平定位精度≤2m(RMS)、自動返航誤差≤5m(RMS)等。

失效處理:若出現姿態失控或動力過載,需返回研發環節優化結構或算法,重新測試。

五、技術創新與未來趨勢

AI 驅動測試:通過機器學習預測無人機對動態風場的響應,實現 “風隨機動" 的智能交互測試,將測試周期縮短 60% 以上。

數字孿生技術:構建無人機虛擬模型,在數字空間中模擬ji端風況,提前優化設計參數,降低實體測試成本。

多模態融合測試:集成視覺、慣性、氣壓等多傳感器數據,實現無 GPS 環境下的抗風性能評估,適用于室內或復雜地形場景。

從消費級航拍器到工業級巡檢平臺,抗風測試方法的演進始終圍繞 “精準性、真實性、經濟性" 展開。通過實驗室模擬與外場驗證的有機結合,這些測試手段不僅筑牢了無人機飛行的安全底線,更為其在應急救援、低空物流等場景的規模化應用提供了堅實技術支撐。